根県松江市にある島根半島東端の岬で、出雲神話の舞台としても知られ、古くから海運の要所として栄えてきた。三方を海に囲まれた風光明媚な岬で、美保神社や美保関灯台が点在する。

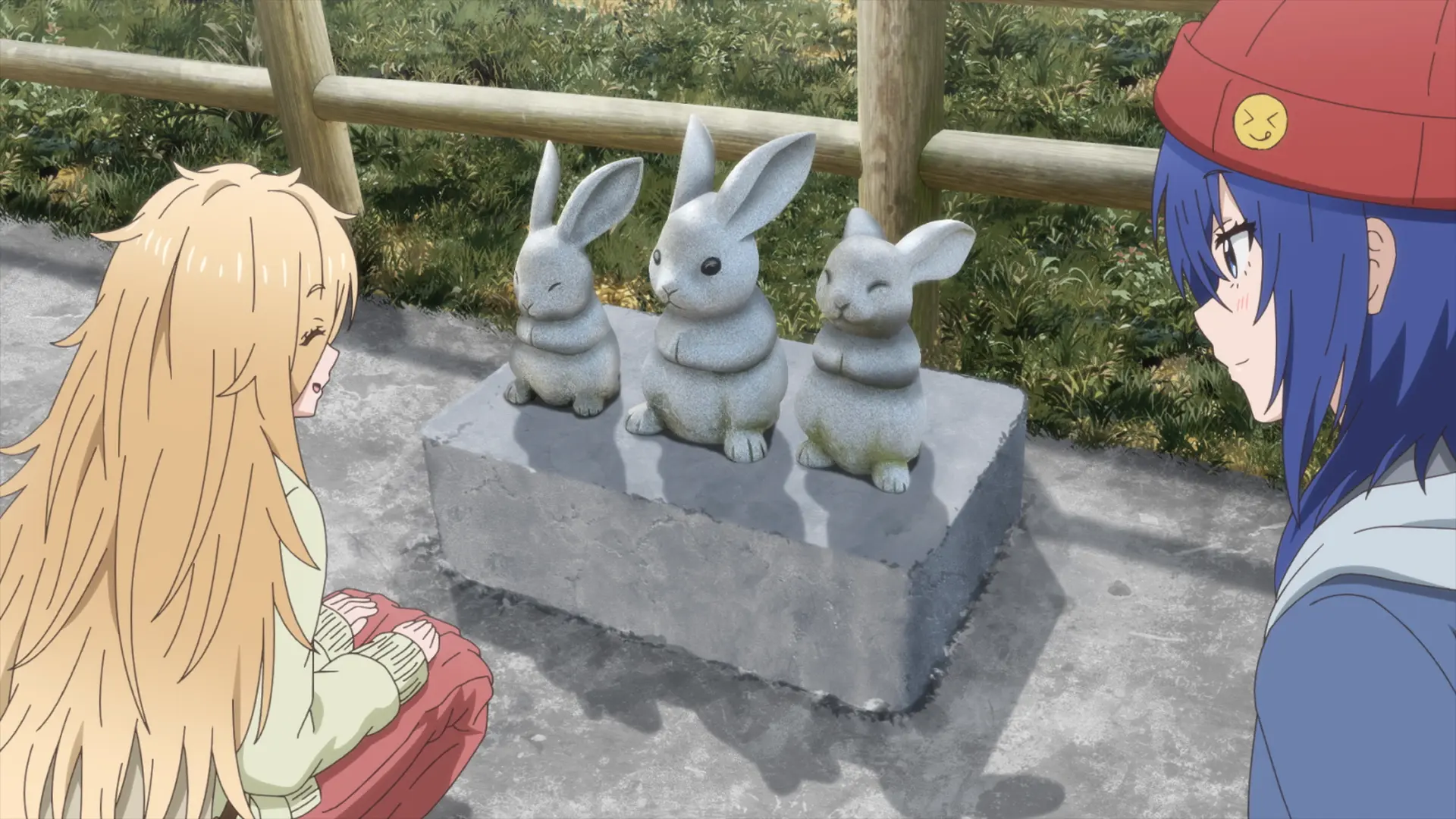

出雲大社の大国主大神の御后神である三穂津姫命(みほつひめのみこと)と、御子神である事代主神(ことしろぬしのかみ)、通称えびす様の総本宮。ちかと冬音が出雲大社に行ったことを知ったりりは、「大社だけでは片参り」の信仰から、二人がここにいると突き止めた。

島根半島最東端の地蔵崎に立つ石造りの灯台で、1898年にフランス人技師の設計で建設された。国の登録有形文化財にも指定されているほか、「世界灯台100選」にも選ばれている。ちかは仲直りしたりりと冬音から漫画のインスピレーションを得た。

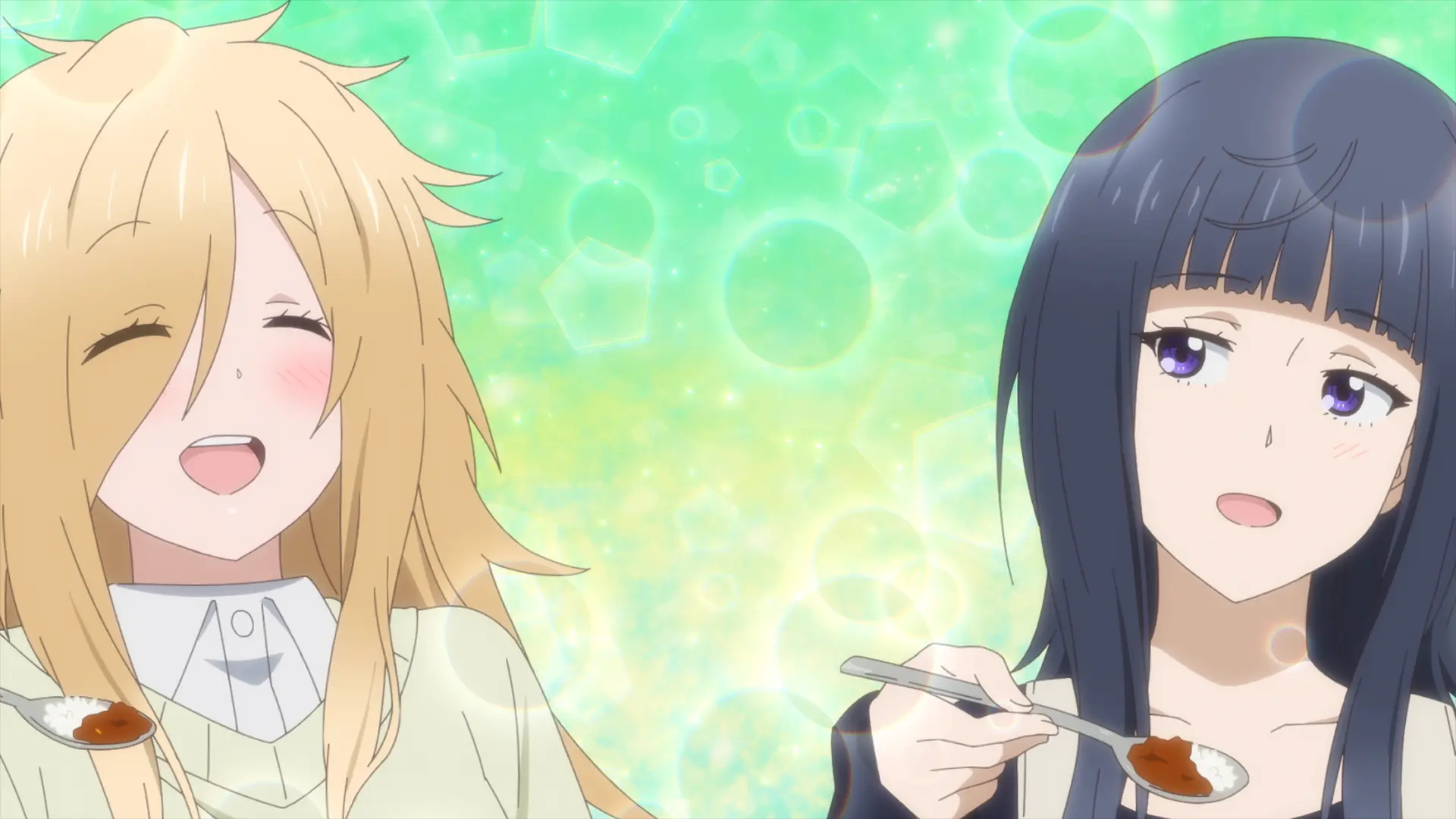

美保関灯台の隣にあるカフェレストランで、オーシャンビューを楽しみながら新鮮な海の幸を味わうことができる。ちかたちが食べた美保関カレーのほか、地元の名産でもあるイカめしが人気。

現在、日本で唯一定期運行されている寝台特急で、「東京~高松」「東京~出雲市」を結ぶ。東京から出雲市までは約12時間かかるが、シャワー室や洗面台を完備。客席はさまざまで、ちかと冬音はシングル個室を選択した。

島根県出雲市にあるJR山陰本線の主要駅で、出雲大社や周辺観光地へのアクセス拠点として利用される。出雲大社をイメージした駅舎が特徴。

出雲市大社町にある大正時代に建てられた旧国鉄大社線の木造駅舎。出雲市駅から大社駅までを繋いでいた。1990年に廃駅となった後も国の重要文化財として保存されている。

出雲市大社町に鎮座する日本を代表する神社。日本最古の歴史書『古事記』に創建の由縁が記された古社で、大国主大神を祀る。巨大なしめ縄が掛かる神楽殿や「因幡の白兎」の神話が有名。縁結びの神様としても知られる。

出雲大社から約1km西に位置する砂浜で、国譲り、国引き神話の舞台として知られる。旧暦10月に神々を迎える神迎祭が行われる聖地で、夕陽が美しいビーチとしても人気。ちかたちがお詣りしていたひときわ目立つ丸い島は、弁天島。

出雲市大社町にある一畑電車大社線の終着駅で、出雲大社の最寄り駅。1930年に大社神門駅として開業した。国の登録有形文化財に登録されたレトロ感溢れる駅舎が特徴。構内壁面のステンドグラスが美しい。

松江市の宍道湖畔に位置する老舗ホテルで、湖を一望できる客室と温泉が自慢の宿泊施設。ちかの発案で、冬音はりりへの気持ちを漫画で伝えようと決心した。

松江市にある日本に現存する12天守の一つで、天守は国宝に指定されている。 1611年、堀尾吉晴によって築城された。ちかは旅をするようになって初めてお城に登った。

和歌山県田辺市本宮町にある熊野三山の一つで、熊野信仰の中心地として古くから崇敬されてきた。社伝によれば紀元前33年に熊野川の中洲に本殿が建てられ、明治期に上四社が現在地に移された。ちかはここで初詣をし、オリジナルの読み切りを雑誌に載せると願った。

熊野名物の和菓子で、素朴で暖かい風味が特徴。 古くから信仰の地として栄えてきた熊野の、いにしえ人の思い、又現在熊野を訪れる人達の無病息災を祈願して名付けられた。参拝を終えたちかも舌鼓を打ち、思わず「うま~」と一言。

岩手県花巻市にある東北新幹線の停車駅で、宮沢賢治ゆかりの地へのアクセス拠点。駅前には『銀河鉄道の夜』や『セロ弾きのゴーシュ』をイメージしたモニュメントがある。

宮沢賢治の生涯と作品を紹介する花巻市の施設で、賢治の愛用品や直筆原稿も展示されている。駐車場内には、『注文の多い料理店』にちなんだレストラン「Wildcat House 山猫軒」がある。近くの胡四王神社からの眺めが良い。

花巻市にある農産物直売所で、地元の新鮮な野菜や果物、加工品が揃う地域密着型の施設。なかでも「焼きプリン大福」が人気で、このために訪れる観光客も。悩みを解決した暦とちかも舌鼓を打った。

花巻市のマルカンビル6階にある昭和レトロな大衆食堂。昔懐かしいメニューのほか、30cmはあろうかという10段巻きのソフトクリームが名物。ちかや暦がしたように、箸で食べるのがオススメされている。

花巻温泉郷にある約1200年の歴史を持つ湯治場で、宮沢賢治も利用していたことで有名。食事も堪能できるが、食材を持ち込み共同炊事場で自炊もできる。ちかと暦は露天風呂「大沢の湯」を満喫した。

花巻市にある1960年創業の老舗ラーメン店で、名物は「満州にらラーメン」。 ニラ、ニンニクの芽の醤油漬け、豚バラ肉、紅生姜、そしてたっぷりのラー油が入っている。

岩手県平泉町にある奥州藤原氏ゆかりの天台宗の寺院。ユネスコ世界遺産に登録されている。有名な「金色堂」は金箔で覆われた豪華な建築で、仏教美術の宝庫として知られている。訪れる際は参拝時間の確認を忘れずに。

八甲田山の田茂萢岳(たもやちだけ)を登るロープウェーで、山麓駅から約10分程度で山頂にある山頂公園駅に着く。八甲田の雄大な自然と四季折々の絶景が気軽に楽しめる。

青森県中央部に位置する火山群で、東北を代表する山岳地帯。世界有数の豪雪地帯でもあり、冬はスキーヤーにも人気。ちかの訪れた10~11月ぐらいから冷え込みが厳しくなる。天気の移ろいに注意しよう!

珍しい足元自噴の下の湯。八甲田山麓にある約400年の歴史を持つ秘湯で、日本三秘湯の一つに数えられる。 38℃のぬる湯「下の湯」と42℃の熱い湯「上の湯」という泉質の異なる二つの湯が楽しめる。

本州最南端の街として知られる和歌山県東牟婁郡串本町にあるJR紀勢本線の駅。駅前には「本州最南端の串本駅」の石碑がある。串本海中公園や潮岬、橋杭岩といった観光スポットへの拠点。

串本町の潮岬にある本州最南端の灯台で、明治初期に初点灯された歴史ある建造物。「日本の灯台の父」リチャード・ヘンリー・ブラントンが建設を指揮した。

串本町にある本州最南端の岬。潮岬灯台や潮岬観光タワーが立ち、360度のパノラマビューが楽しめる。日本の夕陽百選の一つでもあり、ちかは大晦日に年内の最後の夕日を眺め、元旦に初日の出を拝んだ。

「安芸の宮島」とも呼ばれる広島県廿日市市宮島にある日本三景の一つ。 正式名称を「厳島」と呼び、「神に斎(いつ)く」=「神に仕える」が語源とも。厳島の北東部にある厳島神社は、島全体が神聖な場所とされるため、陸地を使わず海に社殿が建てられたという。

穴子を使った炊き込みご飯で、宮島を代表する料理。 ふっくらと焼き上げた穴子と秘伝のタレが美味。 駅弁としても人気がある。

平安時代に平清盛が社殿を造営した神社で、ユネスコ世界遺産にも登録されている。 海上に浮かぶ大鳥居がシンボル。社殿から大鳥居を望んだ冬音は、その荘厳さに圧倒され、妄想を膨らませた。

10分の1大和を前に、歴史好きのゆいは大興奮。

2026年3月末まで休館中のため、訪問の際は要確認。

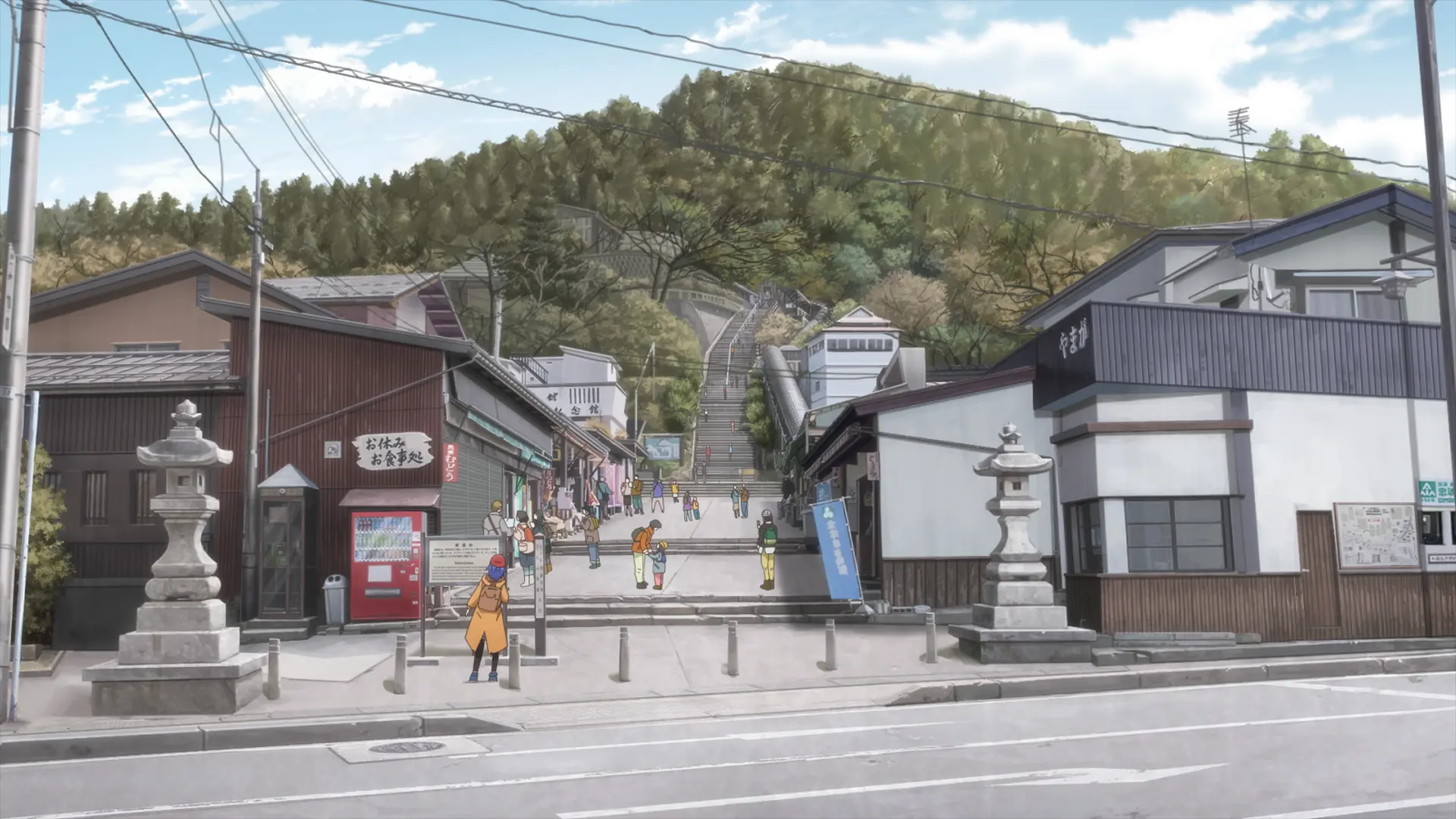

広島県尾道市にあるJR山陽本線の駅で、尾道を楽しむ旅の拠点。レトロな街並みといくつも伸びた坂道が、どこかノスタルジックな気分にさせてくれる。

尾道市の高台にある公園で、展望台からは尾道水道やしまなみ海道が一望できる。桜の名所としても知られる。 ちかは展望台で瀬戸内海のパノラマを見渡し、自分の感じたドキドキワクワクを読者にも伝えたいと誓った。

尾道のご当地ラーメン。店によって差異はあるが、鶏ガラからとったダシと瀬戸内の小魚からとったダシに醤油を合わせたスープが特徴。こってりした背脂が浮かぶ。

鈴鹿市白子町にある漁港で、新鮮な魚介類が水揚げされる。活気ある朝市「白子朝市」も有名。ちかとりりは、伊勢湾のだいたい真ん中っぽかったのでなんとなく途中下車した。

三重県伊勢市にある日本を代表する神社で、「お伊勢さん」として親しまれる。内宮(皇大神宮)と外宮(豊受大神宮)を中心に125の社からなる。 天照大神を祀る内宮は2000年以上の歴史を持ち、外宮も1200年の歴史がある。20年ごとの式年遷宮では社殿や別宮が作り替えられる。

伊勢神宮内宮のそばを流れる清流で、古くから禊の場として神聖視され、昔は五十鈴川の水で身体を清めてからお参りしたという。伊勢神宮を訪れる参拝者が手を清める作法もある。

伊勢神宮内宮近くにある江戸時代末期から明治時代初期の街並みを再現した商店街。伝統的な建物の中で食事や土産物が楽しめる。ちかとりりは赤福本店で名物の赤福を堪能した。

三重県鳥羽市にあるJRと近鉄の駅。鳥羽湾や志摩半島へのアクセスが良く、伊勢志摩エリアへの玄関口として観光客に利用される。海鮮料理を楽しめる飲食店も豊富。

鳥羽市にある明治20年創業の老舗旅館で、新鮮な魚介類を使った料理とオーシャンビューが自慢。特に伊勢エビやアワビなど伊勢志摩の海の幸が堪能できる。夫婦岩や鳥羽水族館への観光拠点としても便利。

鳥羽市の二見興玉神社にある二対の岩で、大注連縄(おおしめなわ)で結ばれた姿が夫婦の絆を象徴している。 古くから家内安全や縁結び、海上保安等の信仰を集めてきた。

粟島港から車で約12分、釜谷地区にある民宿。漁業体験や農業体験など、体験型の民宿として知られる。 ちかたちが宿泊し、名物のわっぱ煮に舌鼓。

粟島の最北端に位置する絶景ポイントで、島全体や日本海を見渡せるパノラマが広がる。

東京都大田区にある京浜東北線と東急池上線、多摩川線の主要駅で、羽田空港へのアクセス拠点としても利用される。駅周辺に立ち並ぶ昭和感を残した商店街や飲食店が人気。

2019年11月に開業した渋谷駅直結の複合施設「渋谷スクランブルスクエア」の展望施設。 地上229m、360度の景色を体験できる。晴れた日には富士山が見えることも。

渋谷駅近くの「MIYASHITA PARK」内にある飲食店街。 昭和レトロな雰囲気の中でカジュアルに全国の郷土料理やB級グルメが楽しめる。ちかたちは中国地方の料理を楽しもうとしたが、あいにく休業日だった……。

栃木県高根沢町の宝積寺駅から那須烏山市の烏山駅を結ぶローカル線で、沿線の田園風景がゆったり楽しめる。 宇都宮駅からの直通運転もおこなっている。宝積寺以外はIC乗車カードが利用できないので注意が必要。

烏山線滝駅から徒歩5分。江川にかかる幅65m、高さ20mからなる大滝で、大蛇が住んでいたという伝説から龍門の滝と名付けられた。

那須烏山市の島崎酒造が運営する酒蔵で、第二次世界大戦末期に戦車製造用に作られた地下工場跡を利用している。年間を通して10℃前後と、安定した気温で日本酒が熟成される。

那須烏山市の中心より北西に位置する山城で、1418年に那須氏によって築かれたという。 ちかは、年季の入った石垣からその歴史の深さを感じ取った。

那須烏山市を流れる那珂川に架かる斜張橋で、中央の柱はΛ(ラムダ)型になっている。 2000年開通。那珂川を一望できるバルコニーがある。

那須烏山市にある、のどかな自然に囲まれた蕎麦屋さん。太めの田舎そばは食べごたえ抜群! ちかも食べた天盛りそばが人気メニュー。

新潟県北部、佐渡島より少し北に位置する周囲約23kmの小島で、全域が粟島浦村に属している。 青い海と豊かな自然が楽しめる。

粟島の西海岸に位置する集落で、内浦より人が少なく自然豊かなエリア。特に夕日が美しい。 ちかと暦はここから島一周を目指した。

粟島の東海岸にある集落で、島の主要港である粟島港があり、観光の拠点となっている。 民宿や海水浴場のほか、観音寺周辺の板碑のような歴史的名所も。

内浦地区にある地元民や観光客に人気の食事処で、粟島でもっとも歴史のある食堂。 粟島の郷土料理「わっぱ煮」が名物。

京都市伏見区にある全国の稲荷神社の総本山。 朱色の鳥居が連なる参道は千本鳥居として知られている。鳥居に込められた人々の思いを知って、冬音の妄想力が爆発した。

伏見地区は酒蔵の街としても知られている。

藤岡酒造は百年以上の歴史のある老舗酒蔵で、日本酒「蒼空」などを醸造。酒蔵Bar「えん」で各日本酒が楽し

める。

京都府北部に位置する日本海に面した港町で、天橋立や歴史的な街並みが魅力の観光地。伝統的な祭り「宮津祭」や新鮮な海産物が楽しめる。

江戸時代から続く宮津市の老舗旅館。歴史ある木造建築は登録有形文化財に指定されている。ちかたちは温泉と旬の料理を堪能した。

宮津湾に広がる全長約3.6kmの砂州に、約6,700本の松が生い茂る日本三景の一つ。ちかたちはリフトを利用して、天橋立のビュースポットである文珠山山上の遊園地「天橋立ビューランド」へ。 南側から見た天橋立は、松並木が天に舞い上がる龍のようであることから「飛龍観」と呼ばれる。

宮津市にある古社で、かつて豊受大神と天照大神を祀っていたことから「元伊勢」と呼ばれるように。 天橋立からも近く、自然と神話を体感できる。

黒部川沿いに広がる富山県最大の温泉地。「美肌の湯」としても知られる。 1923年、黒部川の電源開発に伴って、黒薙温泉から引湯されて開湯した。

宇奈月温泉駅近くの飲食店で、釜飯とおでんが名物。ちかと暦はホタルイカ釜飯を堪能した。 夜遅くまで営業しているのも嬉しい。

黒部峡谷や宇奈月ダム、トロッコ電車を間近に望むホテル。 開放的な露天風呂は黒部峡谷ならではの眺望を楽しめるが、ちかたちが入ったのは夜だったため、綺麗な夜空が広がっていた。

宇奈月駅から欅平(けやきだいら)駅までの約20kmを結ぶ観光列車で、日本一深いV字峡谷を縫うように路線が走っている。 冬の時期は営業していないので注意が必要。

四国観光の玄関口とも言われる香川県高松市の中心駅。 瀬戸内海や小豆島へのフェリー乗り場にも近い、うどん県の旅の出発点。

香川県はうどんの生産量、消費量が全国トップであることから「うどん県」として知られる。 コシのある讃岐うどんが全国的に有名で、県内には数百軒ものうどん店が点在する。

高松市牟礼町にある四国八十八箇所霊場の第八十五番札所。 平安時代の空海ゆかりの寺とされている。ゆいがついた鐘は、美術品として作られた美術梵鐘としても有名。

高松市中心部にある日本三大水城の一つで、1600年代初頭に築城された。 海水を引き込んだ堀と天守閣(現在は復元中)が特徴。ゆいは時代ごとにつくりの異なる石垣に大興奮!

宮城県の松島湾内外にある約260の島々の総称で、日本三景の一つとして有名。 江戸の俳人・松尾芭蕉も訪れた名所であり、ちかもかの有名な句を詠むが、実際のところ松尾芭蕉自身は詠んでいない。

松島湾に浮かぶ東西40m南北200m程度の小島。 平安時代末期、見仏上人が瞑想を行った場所として知られ、鳥羽天皇から松の苗木千本を贈られたことで、この地域が「松島」と呼ばれるようになったという説がある。

松島にある禅寺。平安時代に創建されたとされ、1609年に伊達政宗が再建した。松尾芭蕉も参詣している。 ちかは台所にあたる国宝「庫裏(くり)」を見学し、その荘厳な装飾に心を奪われた。

大小さまざまの遊覧船が就航し、鐘島、仁王島、千貫島などの特徴的な島々を巡るのが人気のアクティビティ。

新鮮な海産物が集まる松島のグルメスポットで、牡蠣やホタテなど海の幸を使った料理が楽しめる。 ちかはカキ串焼きを堪能し、食わず嫌いを克服した。

2015年に開業した、富山県黒部市にある北陸新幹線の停車駅。黒部峡谷や宇奈月温泉への玄関口として利用されている。山(温泉)にも海にもアクセスしやすい。

黒部市生地(いくじ)にある魚介類の直販施設・魚の駅「生地」内のレストラン。新鮮な魚貝を自分で焼くこともできる。ちかと暦は「船上の刺身定食」と「白エビの素揚げ」を満喫した。 ちなみに、できたて館の向かいにある「とれたて館」のエビも絶品!ぜひお試しを。

歴史と湯けむりの街へ

会津若松市の中心的な駅で、磐越西線と只見線が

交わる交通の要所。東山温泉を目指すちかが訪れた、

“ざつ旅”のはじまりの場所。

会津地方の伝統的な張り子人形「赤べこ」をモチーフに

した会津若松市のマスコットキャラクター。駅前には

ボタンを押すと喋る巨大なあかべぇが設置されている。

会津若松市にある標高314mの山で、戊辰戦争の際に

白虎隊十九士が自刃した地として知られる。

二重螺旋のスロープを持つ御堂「さざえ堂(円通三匝堂)」は国指定重要文化財。

会津若松市にある約1300年の歴史を持つ温泉地。

湯川沿いに旅館が立ち並び、古くから湯治場として

親しまれてきた。

東山温泉を一望できる高台に位置した旅館。最上階の

露天風呂と地元会津の旬の食材をふんだんに使った

郷土料理が自慢。館内の日本酒バー「地酒の館」では、

ちかがのんだくれのお姉さんと遭遇。

東山温泉からほど近い自然豊かな羽黒山にある。大晦日から新年にかけて1225段の階段を登る「元朝詣り」と

いう行事がある。ちかも階段を登り切り、大きな達成感を得た。